Neuropsychologie

Nos spécialités

Neuropsychologie

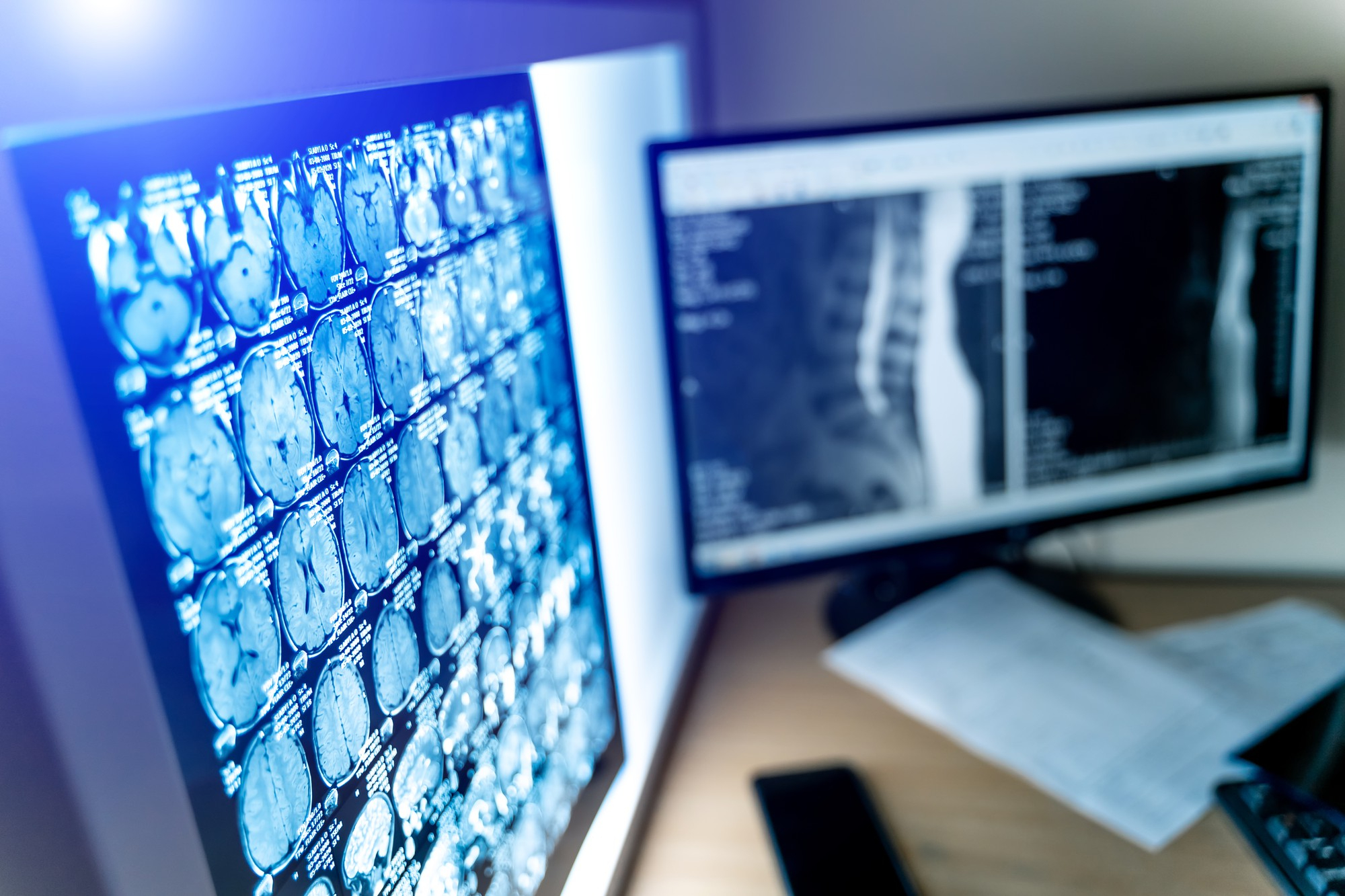

La neuropsychologie est une branche scientifique de la psychologie s’intéressant à l’étude des relations entre le cerveau et les comportements humains et plus spécifiquement aux capacités cognitives telles que la mémoire, la concentration, les fonctions exécutives, les praxies, etc. Ces diverses fonctions nous permettent d’interagir de manière adéquate avec les autres et notre environnement.

Le neuropsychologue clinicien a donc pour mission d’évaluer des patients présentant des dysfonctionnements d’origine neurologique ou développementale, de comprendre la nature exacte des difficultés rencontrées et éventuellement, de proposer une prise en charge permettant au patient de retrouver une forme d’autonomie et une qualité de vie optimale.

Mes domaines d'intervention

Chez l’enfant et l’adolescent, j’interviens dans les contextes suivants :

- Une suspicion de trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)

- Des difficultés de mémorisation

- Des difficultés d’organisation, de planification, de structuration spatiale (dyspraxie)

- Des difficultés au niveau de la méthode de travail

- Une faiblesse intellectuelle ou un fonctionnement à haut potentiel

- La réalisation d’un test de QI dans la cadre d’un remboursement des séances de logopédie

Chez l’adulte et la personne âgée, j’interviens dans les contextes suivants :

- Une suspicion de pathologie neurodégénérative de type Alzheimer (DTA), vasculaire, fronto-temporale (DFT), Parkinson, etc.

- Un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)

- Des difficultés cognitives suite à un AVC, un traumatisme crânien, de l’épilepsie, la covid_19, une tumeur, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, intoxications, un trouble psychiatrique (dépression, anxiété)

Mes activités s’articulent autour de trois pôles principaux

Avant toute chose, mon approche professionnelle est davantage orientée sur l’étude du patient dans sa globalité et dans sa complexité. Les difficultés que rencontrent un enfant ou un adulte s’inscrivent dans un contexte psycho-affectif, médical, socio-familial, scolaire, professionnel spécifique. Comprendre les conséquences des difficultés ressenties et/ou observées par le patient et/ou son entourage ne peut s’effectuer sans la réalisation d’une analyse approfondie du contexte global.

C’est dans cette perspective qu’une première entrevue se fait avec le (s) parent(s) ou avec un proche du patient adulte afin de faire le point sur les forces et les faiblesses cognitives actuelles, le contexte dans lequel s’expriment les fragilités, l’impact de ces dernières dans le quotidien du patient (enfant/adulte), les facteurs influençant l’expression des fragilités, le niveau de conscience des troubles ou encore le niveau d’aggravation éventuelle des difficultés avec le temps.

La présence d’un proche permet, lors de la première rencontre, d’obtenir des informations sur l’histoire de l’enfant. Chez l’adulte, il s’agit d’obtenir une confirmation de l’histoire du patient et/ou un complément d’informations lorsqu’il apparait certains manquements ou lorsque les difficultés cognitives empêchent le patient de relater certaines informations de manière fiable, compte tenu de ses difficultés cognitives.

Que ce soit pour l’enfant ou pour l’adulte, le but de l’évaluation consiste à mettre en avant la présence, la nature et les conséquences d’un trouble neurologique, de lésions cérébrales ou d’un trouble du développement.

Pour mener à bien cette évaluation, plusieurs séances sont nécessaires afin d’obtenir un bilan complet et ce, dans l’optique de répondre à la question formulée par le patient, le parent, le proche, le médecin traitant ou le médecin spécialiste.

Durant cette évaluation, des tests psychométriques seront proposés au patient. Le choix des tests les plus appropriés, au vu de la problématique rencontrée, est alors effectué. Ceux-ci peuvent prendre la forme de questions orales, de tâches papier-crayon ou encore de tâches passées à l’ordinateur. Un recours à des questionnaires à destination du patient et/ou de l’entourage familial/social est possible. Cette démarche permet à la fois d’obtenir des renseignements complémentaires sur les manifestions des difficultés cognitives dans le quotidien du patient mais également de mieux comprendre la participation et l’influence d’une éventuelle perturbation comportementale et/ou émotionnelle en lien avec un contexte médical ou psychiatrique.

Dès lors que cette phase de testing et d’observation clinique est arrivée à son terme, on procède à la correction des tests effectués par le patient. S’en suit une mise en lien des diverses données recueillies à savoir les performances quantitatives obtenues pour chacun des tests réalisés, les observations cliniques durant les différentes rencontres, les facteurs influençant la réalisation des tests (sensibilité aux bruits, manque de motivation, anxiété, etc.) ainsi que les résultats des questionnaires éventuels proposés.

Une importante quantité de données est donc analysée afin de comprendre la dynamique du fonctionnement cérébral du patient. Enfin, une séance est consacrée à la remise des conclusions du rapport d’évaluation. Durant cet entretien, un compte rendu des forces et des faiblesses du patient est transmis ; accompagné d’une ou plusieurs hypothèses explicatives sur l’origine des troubles. On peut également fournir une appréciation clinique sur le niveau d’autonomie, les capacités à occuper une activité professionnelle ou réussir un programme d’étude.

Enfin, un plan de réadaptation et des recommandations (notamment pour l’école) sont, ensuite, formulées si cela s’avère nécessaire.

Après avoir réalisé un bilan mettant en avant les forces et les faiblesses du patient, une prise en charge adaptée aux besoins peut être mise en place. Le but étant d’optimiser la qualité de vie du patient. La durée de la prise en charge est variable d’un patient à l’autre. Elle dépend des objectifs fixés et de la progression du patient face aux exercices proposés. Il importe, cependant, que ces séances soient régulières pour être efficaces.

Lors de cette prise en charge, il importe d’aider le patient à prendre conscience de son fonctionnement actuel et des changements cognitifs et/ou comportementaux qui peuvent entraver le bon fonctionnement de son quotidien, de sa vie scolaire ou professionnelle.

La rééducation peut prendre des formes diverses. On y retrouve :

- Une approche de type restauratrice consistant à stimuler, de manière spécifique et ciblée, une compétence cognitive considérée comme fragile ou déficitaire par une action directe sur celle-ci. On y propose des exercices avec un niveau de difficulté progressif afin de rehausser le niveau d’efficience.

- Une approche basée sur l’apprentissage de stratégies consistant à proposer et intégrer d’autres procédures, notamment basées sur les capacités préservées du patient, afin de pallier celles qui s’avèrent moins efficaces. On parle, dans ce cas, de stratégies cognitives. Ces dernières doivent, par ailleurs, s’accompagner de stratégies métacognitives qui consistent à prendre conscience de sa propre activité stratégique et de ses effets.

- Une approche de type compensatoire consistant à utiliser des prothèses mentales. On suggère donc des aides extérieures, des outils ou un aménagement de l’environnement.

- Une approche écologique consistant à proposer un transfert des techniques apprises sur des situations simulant des situations réelles de la vie quotidienne, scolaire ou professionnelle. La préparation au transfert est essentielle dans un enseignement stratégique.

- Une approche psychoéducative vis-à-vis du patient et de ses proches. Que ce soit pour l’enfant ou l’adulte, il importe également que l’environnement familial s’adapte au mieux aux particularités présentées par le membre souffrant de difficultés cognitives et/ou comportementales. Il s’agit, de prime abord, d’aborder les composantes du profil cognitif, d’en comprendre les retentissements et de chercher ensemble des solutions concrètes. Il importe d’aider l’aidant-proche dans son nouveau rôle et de s’adapter de manière adéquate.

- Un soutien psychologique vis-à-vis du patient afin de diminuer la détresse rencontrée et favoriser son adaptation.

L’objectif visé par la rééducation consiste à améliorer le fonctionnement de la personne dans ses activités de la vie quotidienne, favoriser son autonomie et/ou sa réintégration socio-professionnelle, son épanouissement dans la vie scolaire et de contribuer à une qualité de vie meilleure menant au bien-être du patient.

Nos docteurs